資料名 |

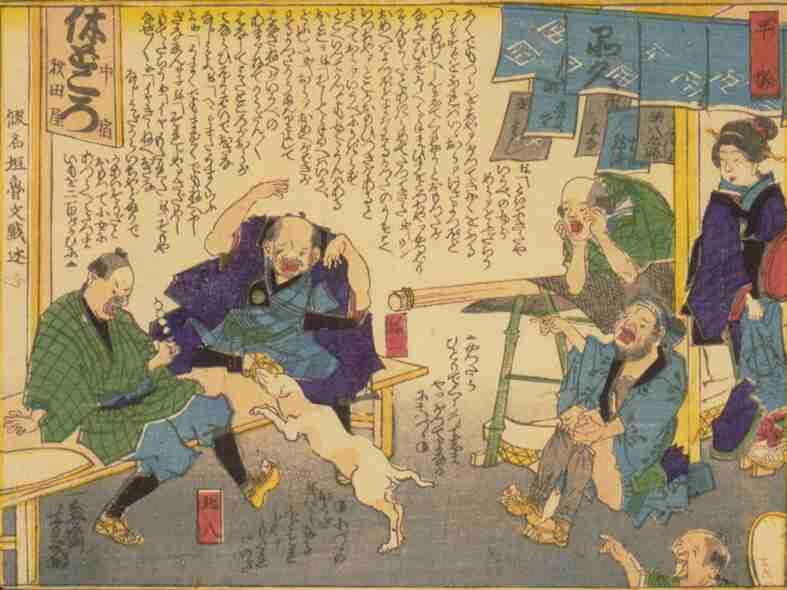

東海道中栗毛彌次馬 平塚 |

作者 |

落合芳幾

|

時代 |

日本 江戸 |

解説 |

製作時期:万延元年(1860)。 板元:當世屋(品川屋久助) 街道には、旅人が休憩するための簡素な茶屋が点在していました。画中でも、弥次喜多の二人が茶屋で一服していますが、犬に団子を狙われているようです。 このシリーズは大ヒットした十返舎一九の『東海道中膝栗毛』を摸して作られています。各宿には弥次さん、北さんが登場し、芳幾が二人のくりひろげる道中模様をユーモラスに描き、魯文が各宿のテーマとなる文章、狂歌一句と二人の会話をおもしろおかしく記しています。 |

サイズ |

中判横1枚縦18.4 横25.0 |

分類 |

浮世絵 |

資料番号 |

10649 |